联合国艾滋病规划署发布的2020年全球艾滋病报告显示,2019年,约有170万新发感染者(是全球目标值的3倍多),艾滋病导致的死亡人数仍然很高(约69万人),此前确定的2020年全球消除艾滋病的阶段目标已经无法实现。

截至2020年10月底,我国今年新报告艾滋病感染者11.2万例,现存艾滋病感染者104.5万例。疫情虽然处于低流行水平,但由于传播影响因素更加复杂,防治形势依然严峻。

2014年,联合国艾滋病规划署提出,把到2020年实现3个90%作为全球控制艾滋病的目标。

具体是指:经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例达90%以上,诊断发现的感染者接受抗病毒治疗比例达90%以上,接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达90%以上。通过成功实现三个90%目标,可以使73%以上的传染源得到有效控制,进而可以减少新感染,从而达到终止艾滋病流行的目的。

当今世界约有3800万艾滋病病毒感染者,但正在接受治疗的只有约2540万人,这意味着仍然有约1260万人在等待治疗,甚至压根不知晓自己已经感染。如何找到这1260万人,相信每个经历了新冠疫情的人都有答案,那就是——筛查。

每个发生过高危行为的个体,都应该主动进行艾滋病筛查。这不仅仅是为了完成终止艾滋病流行的宏大目标,更是为了给自己及家人的身心健康增添一份保障。

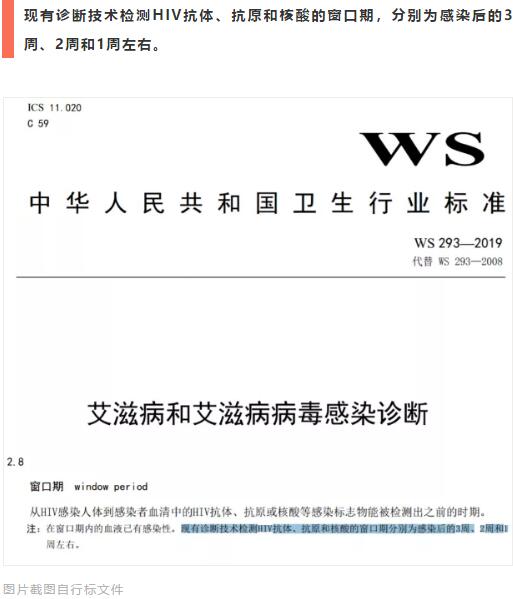

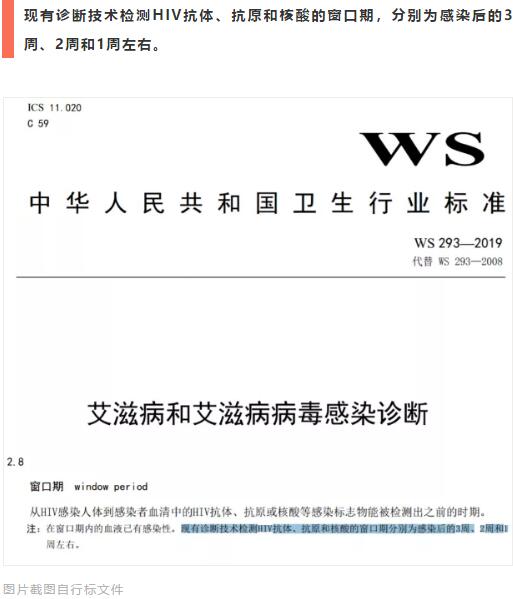

而筛查方法上,我们有非常多的选择,但不同的筛查方法对应的窗口期到底是多久,让很多人犯了难。其实早在2019年初,国家卫健康委就发布了中华人民共和国卫生行业标准《WS 293-2019艾滋病和艾滋病病毒感染诊断》,并对现有诊断技术的窗口期进行了说明,原文如下:

窗口期之所以能够缩短到1周左右,主要是艾滋病检测技术的日新月异。经历了新冠疫情,相信大家都对核酸检测有了新的认识,同样得益于核酸检测,艾滋病筛查的窗口期才能缩短至1周左右。